おおさかシネマフェ スティバル2013の現地レポートが届きました!

- 2013年03月05日

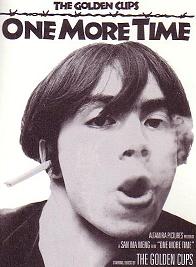

- ALTAMIRA PICTURES

3月3日(日)大阪歴史博物館で開催されました

「おおさかシネマフェスティバル2013」に行ってまいりました。

毎年開催されているこのイベントは、大阪という地域性もあり、

また司会を務める浜村淳さんのキャラクターもあり、

舞台上の出演者と観客との心の距離を近く感じる、

アットホームな雰囲気のある映画祭です。

会場の大阪歴史博物館も、大阪城を見渡すことのできる場所に

NHK大阪放送局に隣接する形で建っており、誠に大阪らしいロケーションにあります。

そのうえイベントが行われる同館講堂は、

落ち着いていてお洒落な造りであるばかりでなく、

278席と十分なキャパシティを備えながらも最後列からでも

壇上の出演者の表情がよくわかるという優れもの。

それがまた、距離感の近いイベントに一役買っているのでしょう。

今回その新人賞に、われらが「ロボジー」の五十嵐信次郎さんが選ばれ、

授賞式に参加されていました。

ロボットウォークで壇上に登場した信次郎さんは、早速会場の歓声に包まれておりました。

旧知の間柄である浜村さんとも、軽妙なトークが交わされます。

「最近は亡霊か、回想シーンの役が多いんだよ」

などとこぼしては笑いを誘う信次郎さんです。

そういう意味では「ロボジー」はリアルタイムの、

しかも「生身」の役そのものですから、受賞もむべなるかな、ですね。

また浜村さんから、「吉高由里子さんは『ロボジー』からぐっと良くなりましたねえ」

と水を向けられると、

「吉高は、すごいよ」としみじみおっしゃっていたのも印象的でした。

受賞者には主に浜村さんから花束から贈呈されるのですが、

信次郎さんには一風変わったプレゼンターが登場しました。

「東京から、どうしても五十嵐信次郎さんに会いたいと、

この方が駆けつけてくれました!」

と壇上に姿を現したのは、ニュー潮風でありました!

本日いちばんの、華やかな歓声が場内に弾けるように沸き上がりました。

信次郎さんはニュー潮風の撮影にまつわる苦労のエピソードを披露しつつ、

「彼が来るのに、10人くらいスタッフが同行してるんじゃないの?」

などと気遣われ、授賞式中は専用椅子で同席していたニュー潮風にも、

終始いたわりのグッドコンビネーションを示しておられました。

授賞式のラストには信次郎さん、

「こうなったらもう、死ぬまで生き続けます!」と快気炎を上げておられました。

表彰式後に特別プレミア上映されたのが、

アルタミラピクチャーズ製作の長編ドキュメンタリー「オース!バタヤン」でした。

表彰式に参加する俳優諸氏をお目当てに来られていた観客は帰られてしまいましたが、

それでもシニア層を中心に半数以上のお客さんは残ったまま、ご覧になっておりました。

このシニア層の熱心な鑑賞ぶりが印象的でしたね。

田端義夫さんが関西にある種の地盤があるせいかも知れませんが、

作品中のひとつひとつの場面について、会場のそこかしこから

「あれはこーだ」「これはあーだ」と

リアルタイム世代の「つぶやき」が聞こえてくるのでした。

普段ならば鑑賞のノイズになるのですが、

今回に関してはそれが映画を観るうえでの芳醇なスパイスになっていたと思います。

劇中に出てきた大劇こと大阪劇場についても同様で、

観客席からは「ああー」と懐かしそうな声が上がるものの、

私はほとんどその存在を知りません。

私が生まれる前の67年に廃座だそうですから、当然と言えば当然なのですが、

91年まで建物が残っていたのですね。

それならば目にしていたはずですが、記憶に残っていませんでした。

人生の先輩方と観る鑑賞体験は、私にとっては新鮮な事実を、

さらに世代間のカルチャーギャップとして二重に味付けしてくれたように思います。

私の世代ですと、田端義夫さんは顔と名前は知っていても、

その存在の大きさは正直ピンと来ませんでした。

今回、その一端を垣間見たような気がします。

立川談志さんをはじめ、出演者の方が田端義夫さんのことを語る際の

はしゃぎよう、楽しそうな様子・・・

なるほどこれが、アルタミラ音楽映画が製作される理由なのだと思いました。

「歌は世につれ、世は歌につれ」などと申しますが、

時代を彩ったある歌手 とその楽曲には、巨大な同時代性がある・・・

もっと砕いて言えば、その時代に生きていた人々の、

その数の分だけの思い出と結びついているのですね。

そしてそれは、細分化されたヒット曲がある現代とは比べ物にならない、

昭和という皆が同じ憧れや夢を抱くことができた時代ならではの

思い出の質と量であるように感じました。

昭和最後期のティーンエージャー世代である私は、

その断片しかリアルタイムで知ってはいませんが、

時代の懐かしさと新鮮さと大きさとを、同時に噛み締めることができました。

上映終了後には、場内から拍手が起こりました。

その後に関係者が登壇するわけでもない上映の終わりに拍手が起こるなど、

なかなかあることでありません。

それは田端義夫さんへの賛辞の拍手でもあり、

映画への感激の拍手であったと実感しています。

文:がんば会/和田曜章